1. Contexte

Les embouteillages sont une problématique à ne plus présenter, tellement qu’ils font partie, depuis un certain moment, du quotidien de la population Congolaise en générale, et Kinoise en particulier. Un embouteillage correspond à une situation dans laquelle plusieurs véhicules sont incapables de se déplacer ou avancent très lentement en raison de la congestion sur la route. Cela peut survenir pour diverses raisons, notamment un volume de circulation élevé, des travaux routiers, des accidents ou des conditions météorologiques défavorables. Les effets des embouteillages peuvent être importants et incluent une augmentation du temps de trajet, une consommation accrue de carburant, une pollution

atmosphérique plus élevée ainsi qu’un stress accru pour les conducteurs et les passagers.

Les embouteillages sont particulièrement pénibles au quotidien. Être coincé pendant de longues minutes, voire des heures, dans une file de véhicules quasi immobiles peut vite devenir frustrant. Non seulement cela fait perdre un temps précieux, mais cela épuise mentalement et physiquement les usagers de la route. Le stress monte, la fatigue s’installe, et l’impatience gagne du terrain. À cela s’ajoutent la pollution, les klaxons incessants et la chaleur étouffante dans les véhicules. Bref, les embouteillages rendent les trajets infernaux et nuisent gravement à la qualité de vie urbaine.

La presse, les observateurs, les décideurs politiques, tout le monde se veut proposer une solution à ce problème que l’on retrouve dans pratiquement tous les pays du monde, mais à des proportions gardées. Nonobstant, la physique par sa branche consacrée à la mécanique des fluides est l’approche la mieux adaptée pour comprendre et expliquer les problèmes de congestion routières. En effet, les véhicules alignés les uns à la suite des autres sur une route adoptent un comportement similaire à celui d’un liquide en écoulement.

2. Formation des embouteillages

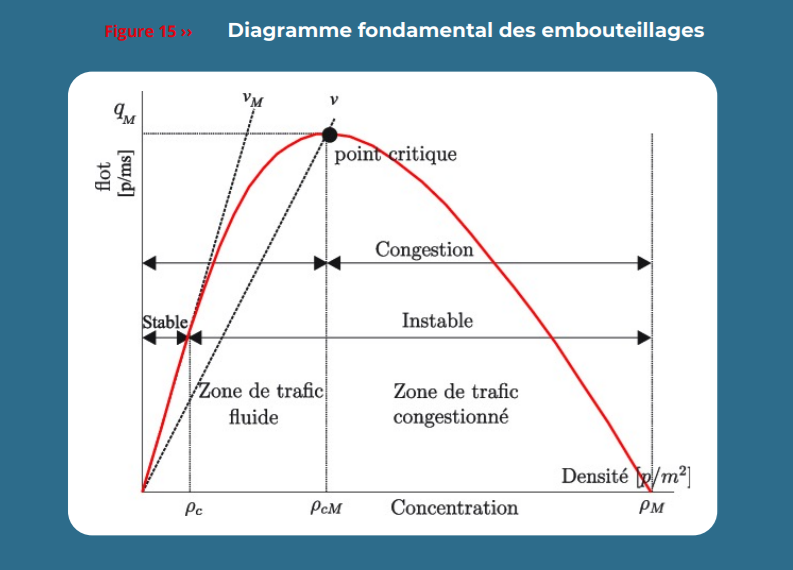

Il existe en physique (théorie du trafic routier) un instrument simple permettant d’expliquer le mécanisme par lequel se forment les embouteillages, c’est le “diagramme fondamental”. Cet outil théorique permet de représenter la relation entre la densité de véhicules sur une portion de route et le débit du trafic, mettant ainsi en évidence les conditions dans lesquelles la circulation devient fluide, critique ou congestionnée.

Ce graphique illustre la relation entre le flux de véhicules (axe vertical, en véhicules par mètre-seconde) et la concentration de véhicules (axe horizontal, en véhicules par mètre carré), typique des modèles fondamentaux de dynamique du trafic routier. La courbe rouge montre que, dans la zone de trafic fluide, le flux augmente avec la concentration jusqu’à atteindre un point critique où le flux est maximal (noté q_M), correspondant à une concentration critique ρ_cM et une vitesse v.

Au-delà de ce point, dans la zone de trafic congestionné, toute augmentation de la densité réduit le flux, traduisant un état instable du trafic. La zone gauche (faible densité) est stable, et caractérisée par une vitesse quasi constante et élevée (v_M). Ainsi, le graphique met en évidence que la performance optimale du trafic se situe au point critique, et qu’au-delà, des phénomènes de congestion apparaissent, réduisant considérablement la fluidité de la circulation (Treiber & Kesting, 2013). En d’autres termes, il montre que quand il y a peu de voitures, la circulation est fluide. Mais au-delà d’un certain point, plus il y a de voitures, plus le trafic ralentit et finit par se bloquer : c’est la congestion.

3. Types d’embouteillages

i. Les embouteillages causés par une rupture entre l’offre et la demande du trafic : ce type d’embouteillage survient lorsque le nombre de véhicules dépasse durablement la capacité des routes disponibles. Autrement dit, il y a trop de voitures pour un espace routier trop restreint. Ce type d’embouteillage apparaît très souvent lorsqu’il y a une croissance rapide du parc automobile sans qu’il y ait des aménagements routiers proportionnels ou même une insuffisance des transports en commun. Dans ce cas, les bouchons sont récurrents et souvent prévisibles.

ii. Les embouteillages fantômes : Un embouteillage fantôme désigne un ralentissement significatif, voire un arrêt complet du trafic, survenant en l’absence de toute cause apparente. Aucun goulot d’étranglement n’est observable, qu’il s’agisse d’un accident, de travaux, d’un feu de signalisation ou d’un afflux inhabituel de véhicules. La congestion semble ainsi survenir sans justification tangible, rendant son origine difficile à percevoir pour les usagers de la route (Sugiyama, 2008). En effet, ces congestions sont causées par des petites perturbations amplifiées dans un trafic dense. Il s’agit par exemple d’un conducteur qui freine brusquement entraînant la réaction du véhicule se trouvant juste derrière devant aussi freiner un peu plus, et ainsi de suite. Une onde de choc se propage en arrière du flux, provoquant un bouchon temporaire.

4. Les embouteillages : un phénomène aux répercussions diverses

Les méfaits causés par les congestions routières sont, en effet, légions. Nous allons de façon succincte, en énumérés les principaux :

— Pollution de l’air : les embouteillages polluent énormément l’air. En effet, quand les voitures sont coincées dans un embouteillage, leurs moteurs continuent de fonctionner sans que ceux-ci n’avancent. Cela génère inutilement du dioxyde de carbone (CO2), du monoxyde de carbone (CO), des oxydes d’azote (NO2) et des particules fines (PM).

En outre, le cycle de freinage redémarrage des véhicules coincés dans un embouteillage produit plus de pollution qu’une conduite fluide, car les accélérations demandent plus de carburant. À titre illustratif, chaque année en France, 40 000 décès sont attribuables à la pollution.

— Perte de temps : les embouteillages causent des retards inutiles qui font passer plus de temps sur la route qu’au bureau, à la maison ou dans tout autre endroit où quelqu’un préférerait être pour faire quelque chose de plus utile.

— Faible productivité au travail : Les embouteillages réduisent la productivité des travailleurs en leur faisant perdre un temps précieux dans les déplacements. Coincés des heures durant dans la circulation, notamment aux heures de pointe, les travailleurs arrivent souvent en retard, stressés et déjà fatigués avant même de commencer leur journée.

— Risques de sécurité : plus les conducteurs sont confrontés à des embouteillages, plus leur niveau de frustration augmente, ce qui peut entraîner des comportements dangereux sur la route. En effet, le stress lié au retard ou à l’immobilisation prolongée dans le trafic peut provoquer des réactions impulsives telles que l’excès de vitesse, les dépassements brusques ou le non-respect des distances de sécurité.

— Surconsommation de carburant : La congestion routière entraîne une consommation excessive de carburant en raison des arrêts fréquents, des accélérations et décélérations répétées ainsi que des périodes prolongées au ralenti. Ces conditions, typiques des embouteillages, réduisent fortement l’efficacité énergétique des véhicules, augmentent les coûts pour les usagers de la route et contribuent à la pollution de l’air. Le gaspillage de carburant est directement lié au temps de trajet prolongé et à une faible économie de carburant, définie comme le rapport entre la distance parcourue et la quantité de carburant consommée (Muneera et al., 2018).

5. Embouteillages dans la ville de Kinshasa

Kinshasa, connaît des embouteillages monstres.En effet, les embouteillages dans les grandes villes résultent des multiples facteurs interconnectés. La croissance de l’urbanisation entraine une augmentation des véhicules sur les routes. En outre, la séparation systématique entre les zones résidentielles et les zones d’activités professionnelles complique les déplacements quotidiens, contraignant les citoyens à parcourir de longues distances. D’autres facteurs, tels que la croissance démographique, l’inadéquation des infrastructures routières et une mobilité mal planifiée, ne doivent pas être négligés.

Ces deux dernières années, Kinshasa connait des congestions chroniques sans précédents. Circuler dans la capitale congolaise est devenu un calvaire pour les habitants, l’état avancé de dégradation et l’inaccessibilité de la majorité des routes contraignent des milliers de véhicules à se rabattre sur les quelques artères encore praticables, ce qui intensifie fortement les embouteillages.

Un problème de gestion de la densité des véhicules se pose. En effet, l’état dégradé des routes et la croissance de la population conjugués à une absence de politique efficace et bien élaboré de gestion de la voirie urbaine de la ville génèrent de gigantesques bouchons. Parmi les axes les plus touchés nous comptons notamment les boulevards du 30 Juin, Lumumba, Sendwe et Triomphal. Malgré la présence de quatre voies dans chaque direction, ces grandes avenues restent fortement congestionnées aux intersections stratégiques notamment. Les avenues Mondjiba, de Libération, des Huileries et Poids Lourds, parmi tant d’autres, sont devenues des théâtres de bouchons chroniques.

Face à cette situation préoccupante, il devient urgent d’adopter une approche intégrée et proactive de la mobilité urbaine à Kinshasa. Sans des réformes structurelles et une volonté politique soutenue, les embouteillages risquent de continuer à freiner le dynamisme économique et social de la capitale congolaise.

6. Quelques solutions envisageables

L’administration d’un bon traitement passe impérativement par une compréhension adéquate du problème. Des nombreux décideurs ont tenté de diverses manières d’y apporter des solutions, engageant parfois des dépenses considérables. C’est le cas de la “Katy Freeway” de Houston au Texas, l’une des plus larges autoroutes du monde. C’était la seconde autoroute la plus bouchée des États-Unis. Des travaux de l’ordre de 3 milliards de dollars ont été engagés pour en faire une autoroute passant d’environ 10 à 26 voies. Résultat, le temps de trajet a, en moyenne, augmenté de 55 % entre 2011 et 2014.

Cela paraît contre-intuitif, mais ce comportement a été théorisé par un mathématicien allemand du nom de Dietrich Braess, on parle de « Paradoxe de Braess ». Il montre que dans un réseau routier, si chaque conducteur choisit son itinéraire de manière égoïste (c’est-à-dire en pensant uniquement à minimiser son propre temps de trajet), l’ajout d’une nouvelle voie peut déséquilibrer le système (Braess, 1968). Les conducteurs veulent emprunter le chemin le

plus rapide, ce qui créé une surtension, alors ils vont chercher un nouvel itinéraire et ainsi de suite.

Le fait ci-haut énoncé traduit une réalité que beaucoup de décideurs ignorent ou ne prennent pas en compte. En réalité, les embouteillages n’ont pas tous pour principale cause une rupture entre l’offre et la demande dans le trafic générant un problème de densité. Il y a en a aussi qui sont générés par le comportement des conducteurs. En 2008, Yuki Sugiyama (Sugiyama et al., 2008), un chercheur Japonais a effectué une expérience consistant à faire rouler en cercle des automobilistes, sans goulot d’étranglement. L’expérience a montré que le ralentissement d’un conducteur entraine celui du conducteur juste à l’arrière et ainsi de suite. Il s’agit d’une réaction en chaîne se propageant comme une onde de choc.

Ce phénomène, couramment appelé effet accordéon, résulte d’un déséquilibre dans le rythme de conduite générant d’importants embouteillages même en l’absence d’obstacle visible.

Ainsi, les pistes de solutions pour la ville de Kinshasa doivent tenir compte à la fois du problème de densité (offre insuffisante) et des embouteillages fantômes. Les mesures suivantes pourraient donc être envisagées :

— Adopter une meilleure conduite : adopter une meilleure conduite est une mesure essentielle pour fluidifier la circulation et améliorer la sécurité routière. Face à la vétusté des routes, à l’intensité du trafic et à l’indiscipline récurrente, il devient indispensable de sensibiliser les conducteurs à des comportements plus responsables : respect du code de la route, maîtrise de la vitesse, maintien des distances de sécurité, et refus de rouler en sens interdit («kolia mbwa»). Une conduite civilisée permet de réduire les bouchons monstres sur les grands axes comme les boulevards Lumumba, du 30 Juin ou Sendwe, souvent saturés à cause d’un effet d’accordéon amplifié par les manœuvres brusques.

— Renforcer ou créer des modes de transport alternatifs : Face à l’intensification du trafic routier à Kinshasa, le renforcement des modes de transport alternatifs tels que les chemins de fer urbains apparaît comme une alternative incontournable. Une ligne ferroviaire moderne, reliant les zones périphériques comme Tshangu au centre-ville, permettrait de transporter des milliers de passagers par jour, réduisant drastiquement le nombre de véhicules sur les routes. En favorisant ce mode de transport économe, rapide et écologique, l’État désengorge les artères saturées et offre aux citoyens une mobilité plus fluide.

— Renforcer les systèmes de transport routier de masse : Tous les jours, des habitants de la ville parcourent parfois des longues distances seuls dans leur véhicule. Ceci, combiné à une faiblesse au niveau de l’offre et de la qualité des routes, renforcent les congestions chroniques auxquelles nous assistons. Ainsi, avec des projets tels que celui de Transco, mais encore mieux élaboré, l’État congolais pourrait acheter des grands bus pouvant contenir une bonne quantité de personnes, afin de mieux réguler la demande sur trafic. Ce projet, combiné à des mécanismes incitatifs tels que la mise en place d’un système de péage urbain dans certaines grandes artères de la ville tout en exemptant les véhicules de transport en commun, par exemple.

— Instaurer un mécanisme de covoiturage : Afin d’atténuer les embouteillages persistants dans la ville, l’instauration d’un système structuré de covoiturage se veut être une solution innovante et inclusive. En facilitant le partage de trajets entre citoyens via des plateformes numériques ou des points de rendez-vous organisés, cette mesure permet de réduire le nombre de véhicules en circulation, tout en favorisant une mobilité plus économique et écologique.

À terme, elle contribue à désengorger les artères principales de la ville et à renforcer la solidarité urbaine. Une application étatique pourrait être mise en place pour faciliter la l’interconnexion des futurs utilisateurs et favoriser en eux un sentiment de confiance.

— La construction des routes secondaires : En effet, offrir des itinéraires alternatifs aux voies principales souvent saturées, ces routes permettent non seulement de fluidifier le trafic, mais aussi de désenclaver certains quartiers, facilitant ainsi les déplacements quotidiens des habitants. Cela pourrait contribuer à réduire les temps de trajet, les pertes économiques liées à la congestion et les effets néfastes sur l’environnement et la santé publique. En offrant des itinéraires alternatifs aux usagers, ces routes permettent aussi de mieux répartir le flux de circulation, réduisant ainsi la pression sur les artères principales souvent saturées.

Une combinaison de ces solutions structurelles, comportementales te technologiques, impactant le trafic routier tant dans le court terme que dans le long terme doivent être mises en place. Une mise en œuvre cohérente et rigoureuse pourrait progressivement améliorer la fluidité du trafic dans la ville.

Références bibliographiques

Congo Challenge N°99